|

物理学科公開講座「宇宙のなぞと物理学」

|

北海道大学で行っているオープンキャンパスの模様を映像でご紹介しています。

当日お越しになれなかったみなさまも北海道大学の雰囲気を感じることができます。 どうぞご覧ください。

リンク

北大オープンキャンパス2013

北海道大学理学部

|

教員:

羽部 朝男(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

受験が終わったらバイトをしよう!「バイトでも役に立つ労働法の基礎知識」

|

北海道大学で行っているオープンキャンパスの模様を映像でご紹介しています。

当日お越しになれなかったみなさまも北海道大学の雰囲気を感じることができます。 どうぞご覧ください。

リンク

北大オープンキャンパス2013

北海道大学法学部

|

教員:

池田 悠 (北海道大学大学院法学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 学部でさがす, 法学部, 法律/政治 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

- 『武士道』と国際人-

|

本シンポジウムでは、札幌農学校第二期生で国際的に活躍した新渡戸稲造とその思想内容を踏まえた上で、今後、人文学研究のグローバル化を推進するには、何が求められ、何をなすべきかについて、学内外の多彩なメンバーが自由に討論します。これを契機として、北海道大学大学院文学研究科・文学部の多様な研究力を国内外に発信するとともに、海外の大学と学術交流の推進を図ります。

|

教員:

ミシェル・ラフェイ(北海道教育大学) 、トレント・マクシ(米国アマースト大学)、権 錫永(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育学部, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Development of Smart City in Asia

|

PAREプログラムとは、文科省平成24年度事業「大学の世界展開力強化事業」に採択された教育プログラムであり、正式名称を「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム」といいます。

ここでは、グループで課題解決に取り組む短期研修「サマースクール」で最優秀賞を勝ち取った、Group 2によるプレゼンテーションをご紹介します。

|

教員:

Group 2 |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 大学院共通授業科目, 大学院横断型プログラム, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 理学研究院, 理学院, 環境科学院/地球環境科学研究院, 複合分野/学際, 農学, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Original Video Materials:

1. Tips for English Speech Sounds (Unit 1-5)

2. Tips for Writing Sensible Paragraphs (Unit 6-10)

3. Steps toward Attractive Presentations (Unit 11-14)

北大発信型オリジナルビデオ教材:

1. 英語発音の基礎 (Unit 1-5)

2. パラグラフライティングの基礎 (Unit 6-10)

3. 魅力的なプレゼンテーションに向けて (Unit 11-14)

英語字幕つきはこちら

|

教員:

奥 聡 (北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 土永 孝 (北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 辻本 篤 (北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 ジェフ リー・ゲーマン (北海道大学大... |

開講年:2015

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

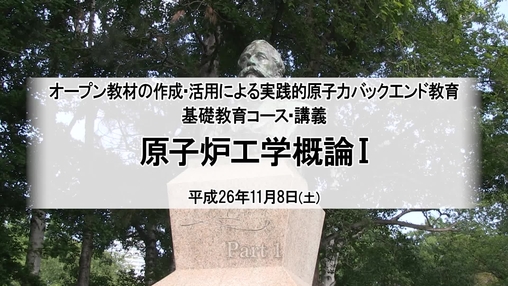

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

機関横断的な人材育成事業

本事業では、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的とします。

基礎教育では、原子力バックエンド分野に関心を持つ学生が、原子力バックエンド分野がカバーしなければならない多様な専門分野に関する概論講義および基礎実験を受講できるコースです。

また、基礎教育の内容をオープン教材として作成、公開することにより、一般市民の原子力および原子力バックエンド分野への理解を深める教材とすることを目指します。

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

千葉 豪(北海道大学大学院工学研究院) 、藤吉 亮子(北海道大学大学院工学研究院)、加美山 隆(北海道大学大学院工学研究院)、山盛 徹(北海道大学大学院獣医学研究科)、柳原 敏(福井大学附属国際原子力工学研究所) 、小崎 完(北海道大学大学院工学研究院) 、井口 幸弘(日本原子力研究開発機構) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

フィールドワーク的思考のススメ

|

太平洋の中に、ソロモン諸島という小さな島国があります。熱帯林豊かなこの島国は、多くの人々が自給自足に近い生活を送っている国であると同時に、民族紛争も経験し、また、グローバル化の波にもまれている国でもあります。南の島は、世界の縮図でもあり、私たちの鏡でもあるのです。

人と自然の関係はどうあるべきなのか。人びとは何に困り、何に喜んでいるのか。そうしたことは、現地に足を運び、話を聞いたり、観察したりすることでわかってきます。こうした研究の方法をフィールドワークと言いますが、この方法のおもしろさや難しさについては、案外よく知られていません。現地に行きさえすれば何かが見えてくるというわけではありません。そもそも現場で何かが見えてくるとはどういうことなのか。その「発見」のおもしろさをお伝えしたいと思います。

関連リンク

北大人文学カフェ アーカイブ

|

教員:

宮内 泰介(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

|

教員:

中村 誠宏(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター中川研究林)、岸田 治(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター天塩研究林) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

おしょろ丸IV世

|

総合博物館夏季企画展示「学船 洋上のキャンパスおしょろ丸」に関連して、おしょろ丸での学生生活に焦点を当てます。おしょろ丸の活動の様子を映像で紹介し、実際に乗船して学んだ北大生3名をゲストに実習や長期航海に参加した際の体験談を語ってもらいます。

|

教員:

藤田 良治 (北海道大学オープンエデュケーションセンター) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 水産学, 水産学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

最近の映画「抱きしめたい -真実の物語-」でも話題になった高次脳機能障害ですが、この障害では日常生活や社会生活がスムーズにできなくなり、社会復帰が妨げられます。記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状があり、脳の外傷や病気が原因で起こります。自分ではその障害に気づかないことが多く、また、他人からも普通に見えるため、「見えない障害」とも言われます。早期に診断を受けてリハビリテーションを行い、適切な支援を受けることが社会復帰には重要です。講演ではこの高次脳機能障害とリハビリテーションについて、できるだけわかりやすく解説をしたいと思います。

|

教員:

生駒 一憲(北海道大学病院リハビリテーション科) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 土曜市民セミナー |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

どのようにして食べ物を認識しているのか

|

私達は味を感じるために、われわれは舌の表面に5種類の味、すなわち甘味、塩味、酸味、苦味、うまみを識別することができる味蕾(みらい)をもっています。さらに辛み、のどごし、温度感覚などの複雑な味覚要素を口や喉の神経を通して直接感じていると考えられています。ビールの喉越しや麺食での喉を通過するときの快感は重要ですよね。飲み込んだ後は胃や腸に存在するセンサー細胞がそれらを認識して、効率のよい消化吸収を導いています。このセンサー細胞は神経との連絡がなく興奮しても意識にはのぼらないため、私達は飲みこんだ後のことまで感知していないのです。本講義では食快感について改めて考えます。

|

教員:

岩永 敏彦(北海道大学大学院医学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 土曜市民セミナー, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

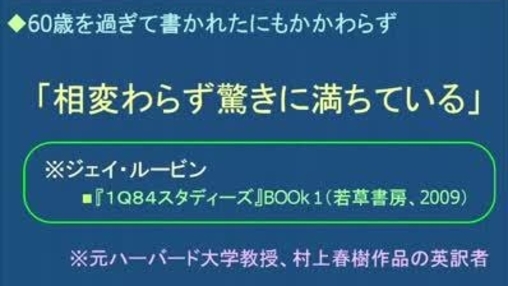

ー物語をかきかえるー

|

現代日本を代表する作家は誰かと尋ねれば、多くの人が「村上春樹」の名前をあげることでしょう。デビュー作の「風の歌を聴け」以来、村上春樹の作品は日本のみならず、海外においても多くの人々の心を魅了し続けてきました。その村上春樹が2009年に発表した「1Q84」もまたベストセラーとなり、村上文学の魅力はますますその輝きを増していると言えるでしょう。しかし彼の小説の中には暴力や性に関する強烈な描写が含まれており、ほかの作家の作品とは一線を画す禍々しさに満ちていることも事実です。それにもかかわらず村上文学が人を惹きつけてやまないのはなぜでしょうか? 今回ゲストにお招きする中村さんは、「1Q84」の魅力の源泉はそういった描写の背後にある「物語の力」にあると言います。われわれを魅了し続けてやまない村上文学の魅力の源泉、「物語の力」とはどのようなものなのでしょうか? みなさんも中村さんとともに村上文学の隠れた魅力を探求してみませんか?

|

教員:

中村 三春 (文学研究科教授/日本近代文学・比較文学・表象文化論) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

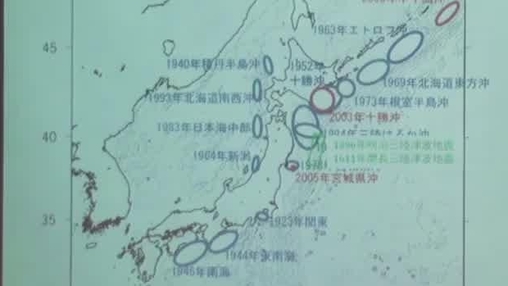

アジアで発生した巨大地震・巨大津波

|

2004年スマトラ島巨大地震により大津波が発生し、インド洋沿岸の地域(特にスマトラ島北部、インドネシア)で25万人を越える死者・行方不明者を出す大災害となりました。また2011年には東北地方太平洋沖巨大地震でも巨大津波による死者・行方不明者が25000人を越える大災害も起こりました。アジアで発生してきた巨大津波について学ぶとともに北海道での津波防災について考えます。

|

教員:

谷岡 勇市郎 (理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2016年2月15日 |